编者按:

景宁县养老金争议事件暴露出养老保险制度改革中的深层矛盾。七位从国企转制为事业编制的退休职工,因社保部门对政策的差异化执行,遭遇“同工不同酬”的不公待遇——缴费者反被降待遇,未缴费者却享受更高标准。这一现象,不仅违背人社部“合并计算”的明文规定,更折射出基层政策执行的随意性和监督缺位。当前我国社保体系正处于改革关键期,此类事件警示我们:制度公平不能仅停留在文件层面,必须强化执行监督,确保改革红利惠及每位劳动者。期待相关部门正视问题,以“刀刃向内”的勇气纠正偏差,让社保制度真正成为老有所依的坚实保障。

制度之殇:景宁养老金争议折射的社保改革困境

特约撰稿人 洪金涛

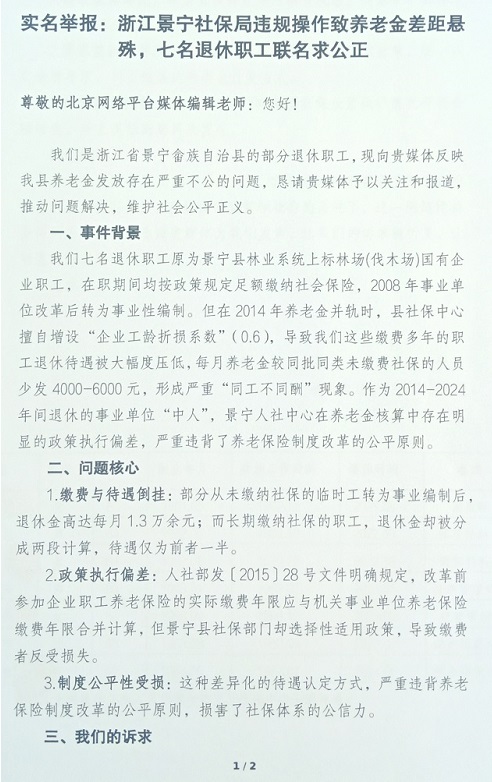

在浙江省景宁畲族自治县,一场关于养老金发放的争议正在持续发酵。七位从景宁上标国有林场转制为事业单位编制的退休职工发现,与自己同样经历的退休人员,养老金待遇竟然存在每月4000-6000元的悬殊差距。这一现象,不仅暴露出基层政策执行的严重偏差,更折射出我国养老保险制度改革中的深层矛盾。当“同工同酬”,这一基本公平原则,却在退休待遇上被打破了,七位职工不得不追问:景宁县社保改革的公平底线究竟在哪里?

一、事件始末:一个林场的两种命运

景宁县上标林场的28位职工,经历了中国事业单位改革的典型历程。2007年,经浙江省政府批准,这片具有重要生态价值的高山湿地,被划为省级自然保护区(浙政函〔2007〕35号)。2008年,浙江省林业厅正式批复同意,将上标林场转为国有公益性事业单位(浙林造批〔2008〕2号)。这本应是林业工人获得更好保障的转折点,却不想埋下了日后养老金争议的伏笔。

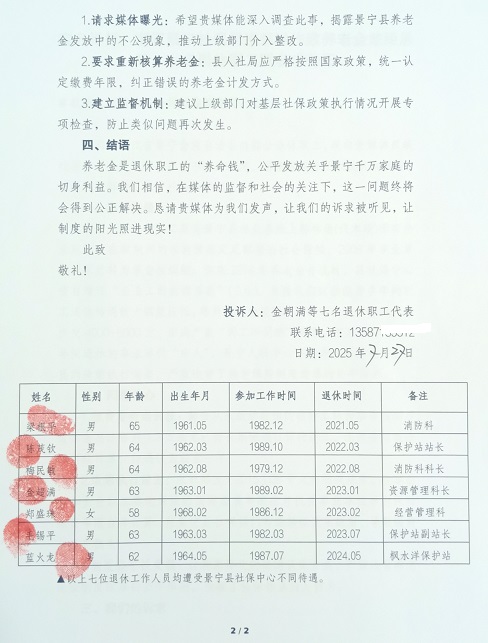

事业改革转制后,这批职工被分配到不同事业单位工作。然而,在2014年养老保险“并轨”改革后,退休待遇却出现了严重分化。以梁根平、陈茂钦为代表的7位职工发现,他们的养老金被分成“企业段”和“事业段”计算,企业段工龄被强行打折(系数0.6),导致月待遇较同类人员少发4000-6000元。而令人费解的是,同批转制的柳建清、徐小荣等职工却能享受全额事业待遇。这种差异并非源于工作贡献,而是完全取决于景宁社保中心的认定方式。

二、政策剖析:被景宁社保中心曲解的执行逻辑

人社部发〔2015〕28号文件第三条第五款明确规定:“对于改革前曾参加企业职工基本养老保险、改革后参加机关事业单位基本养老保险的工作人员,其参加企业职工基本养老保险的实际缴费年限应予确认,不认定为视同缴费年限,并与参加机关事业单位基本养老保险的实际缴费年限合并计算。”浙江省机关事业养老保险中心2020年的通知也重申了这一原则。

但是,景宁畲族自治县社保中心却发展出一套“特色”的解读国家政策:

1.强行分段计算:景宁社保将企业缴费年限与事业缴费年限割裂处理,而非文件规定要求的“合并计算”;

2.增设折损系数:景宁社保对企业段工龄单方面适用0.6的折扣系数,并无任何政策依据;

3.选择性执行:景宁社保对同批转制人员采用不同标准,有部分人享受全额待遇,有部分人却遭打折扣。

这种执行方式,直接导致“缴费反受罚”的荒诞现象:长期足额缴费的职工因有企业缴费记录却被降低了退休待遇,而未缴费者反而能按“视同缴费”享受了更高的退休标准。这不仅违背“多缴多得”的社保基本原则,更与浙政发〔2015〕25号文件强调的“合理衔接、平稳过渡”精神背道而驰。

三、制度困境:改革中的历史债务

景宁案例,折射出养老保险改革的三大深层矛盾:

1.身份与贡献的错位评价

计划经济时代形成的“企业-事业”身份壁垒,使同样为国家建设奉献青春的劳动者被划入不同保障轨道。2015年改革本欲破除这种分割,但在基层浙江景宁社保中心执行中,旧有身份观念仍主导着待遇认定。上标林场职工在转制前承担着生态保护的重任,其劳动贡献本质上具有公益属性,却被简单归类为“企业工龄”而被景宁社保中心贬值了。

2.地方财政与社保基金的博弈

景宁作为欠发达县,或许存在社保基金支付压力较大。但通过人为设置折算系数,实质是将部分养老成本转嫁给参保者。根据浙政发〔2015〕25号文件,改革后的基金缺口本应由财政补足,“中人”待遇应通过过渡性措施保障。地方财政困难不能成为损害职工权益的理由。

3.政策统一性与地方自主权的冲突

养老保险制度,强调省级统筹(人社部发〔2015〕28号第六条),但景宁社保中心叶松慧的“土政策”显示,基层仍存在较大的自由裁量空间。当地方解释权被县社保中心滥用时,统一的制度设计就会在实践中变形走样。

四、维权困境:系统性的公正严重缺失

上标林场退休职工们的维权历程,堪称一部微型行政诉讼法的教材:

2023年4月起,他们多次信访,县人社局以景人社法处〔2023〕03号文并机械地套用政策;

向县纪委举报景宁社保中心主任叶松慧“滥用职权”,而获回复“按政策执行”;

2024年,他们向省委巡视组反映,问题被批转回县级处理。

在这一过程中,几个现象尤其值得我们警惕:

1.政策解释权的垄断:景宁社保中心既当“运动员”又当“裁判员”,对文件关键条款,总是做出利己的解释,不为职工考虑着想;

2.证据规则的失衡:景宁社保中心要求退休职工自证二十年前的缴费记录,却对系统内数据混乱,避而不谈;

3.救济渠道的失效:当地行政复议、纪检监察等制度实施,始终未能有效地为诉求者纠偏,形成了“程序空转”。

更令人忧心的是,景宁社保中心主任叶松慧被指称:“不论你们上访到哪里,最后还是要落到我的手里!”这般言论若是属实,这就暴露出某些基层干部已将公共权力异化为个人特权。

五、解决路径:要回归制度的本真

解决景宁退休职工养老金争议,需要省、市人力社保部门多管齐下督促纠偏:

1.省级介入的专项治理

鉴于县级部门已成为利益相关方,应由浙江省人社厅直接牵头成立工作组:

全面核查2014-2024年间所有“中人”的养老金计发情况;

建立工龄认定、缴费年限计算的统一标准;

对已错误计发的待遇,进行差额补发(参照人社部发〔2015〕28号关于待遇重核的规定)。

2.数据系统的规范化建设

针对反映强烈的“数据清零”问题,应:

开展历史数据抢救工程,通过工资表、档案等佐证材料,重建参保记录;

建立跨部门数据共享机制,避免因机构改革,导致信息断档;

开放个人账户查询权限,让参保者能监督自己的权益记录。

3.建立过渡性补偿机制

考虑到改革带来的利益调整,可参照浙政发〔2015〕25号关于“一次性退休补贴”的规定,对受影响较大的“中人”给予适当补偿,体现制度的人文温度。

4.强化政策执行监督

建议县人大,将社保政策执行情况,纳入执法检查范围,重点关注:

基层是否存在增设审批要件、变相设卡等行为;

自由裁量权行使是否合理;

申诉救济渠道是否畅通。

六、结语:社保公平是民心所向

景宁上标林场七位退休职工的遭遇,不是简单的个案纠纷,而是检验中国社保改革成色的试金石。当他们“带着老婆孩子,冒着严寒酷暑,吃住在山上”守护青山绿水时,国家与劳动者之间本已缔结了一份无形的契约。如今,这份契约在政策执行中,被县社保中心单方面修改,损害的不仅是几千元的月收入,更是社保制度的公信力。

养老保险本质上,是代际团结的承诺。今天,我们对待退休者的态度,将决定在职者对未来的信心。在老龄化加速的背景下,唯有坚守“贡献与待遇对等”的基本原则,才能维系社保体系的可持续性。景宁的退休职工们,仍在等待一个公正的答复——这不仅关乎他们的晚年尊严,更关乎亿万劳动者对“老有所养”的信念。

关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

,公众号:zxzx-wang

,公众号:zxzx-wang版权声明:本文为转载文章,上传者: 法讯网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!